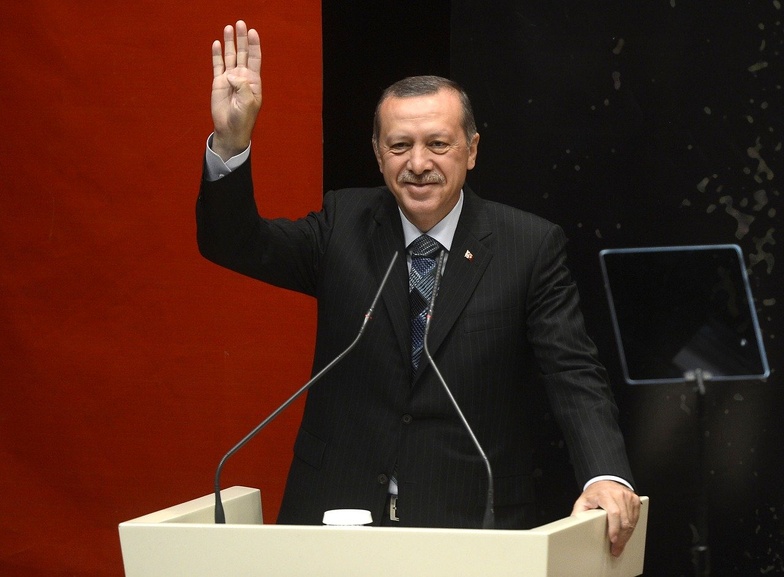

La Turquie s’impose à nouveau comme un joueur de premier plan dans le conflit israélo-palestinien. Pendant longtemps marginalisée dans les process de médiation de haut niveau, Ankara a participé activement à la signature du plan de cessez-le-feu à Gaza en octobre 2025 avec les États-Unis, l’Égypte et le Qatar. Le président Erdogan a annoncé que la Turquie se joindrait à une « task force » chargée de superviser la mise en œuvre de l’accord, ce qui marque un passage de l’observation à l’opérationnel.

L’élément central de ce repositionnement est la capacité d’Ankara à influencer le groupe Hamas, longtemps considéré comme un handicap diplomatique. Selon Reuters, la Turquie a persuadé le Hamas d’accepter le plan américain, retournant ainsi un désavantage en atout. Ce virage est important : il montre que la relation turque-Hamas, autrefois perçue comme un risque pour les relations avec Washington, est devenue un levier.

Ce nouveau statut de médiateur crédible répond à plusieurs logiques stratégiques pour Ankara. D’une part, cela lui permet de reconquérir une influence régionale dont elle avait été privée après avoir été dépassée par l’Égypte et le Qatar dans les affaires palestiniennes. D’autre part, cela lui offre un poids diplomatique renouvelé auprès des États-Unis. Les signaux étaient déjà présents : la visite d’Erdogan à la Maison-Blanche en septembre 2025, les premiers échanges concrets sur les dossiers d’équipement militaire et de partenariat.

Le double effet de cette posture est tangible : pour les médiateurs traditionnels – l’Égypte et le Qatar – la montée turque constitue un changement d’équilibre. Elle dilue pour eux une influence jusque-là exclusive et introduit un concurrent, mais peut aussi élargir le champ d’action et les relais de négociation. Quant aux États-Unis, le fait d’avoir la Turquie sur la ligne de front de la médiation réduit la pression directe sur Washington tout en renforçant un allié de l’OTAN.

Pour la France et l’Europe, la question se pose doublement. Premièrement : jusqu’à quel point Ankara va-t-elle aligner sa stratégie sur les intérêts européens ? Deuxièmement : la Turquie pourrait-elle profiter de cette médiation pour faire avancer ses dossiers militaires et industriels, au détriment d’acteurs européens ? Sur le plan militaire, Ankara pousse pour l’acquisition de nouveaux avions de combat comme les F‑35 ou des Eurofighter Typhoon, tandis que les sanctions américaines (programme CAATSA lié à l’achat des S-400 russes) restent un frein.

Le pari d’Erdogan est donc risqué mais potentiellement payant : réussir à transformer une avance diplomatique en gains tangibles face aux États-Unis, tout en consolidant une position régionale forte. Toutefois, plusieurs fragilités subsistent : le document de cessez-le-feu ne garantit pas encore une paix durable, la Turquie doit encore prouver sa capacité à faire respecter l’accord et à conduire la reconstruction de Gaza.

De plus, les alliés et rivaux régionaux restent vigilants : Israël observe avec méfiance la montée en puissance d’Ankara dans un dossier qu’il considère stratégique. Certains pays arabes y voient la résurgence d’une Turquie aux ambitions “ottomanes”. Ces tensions latentes pourraient limiter la marge de manœuvre d’Erdogan.

Diplomatie

Diplomatie